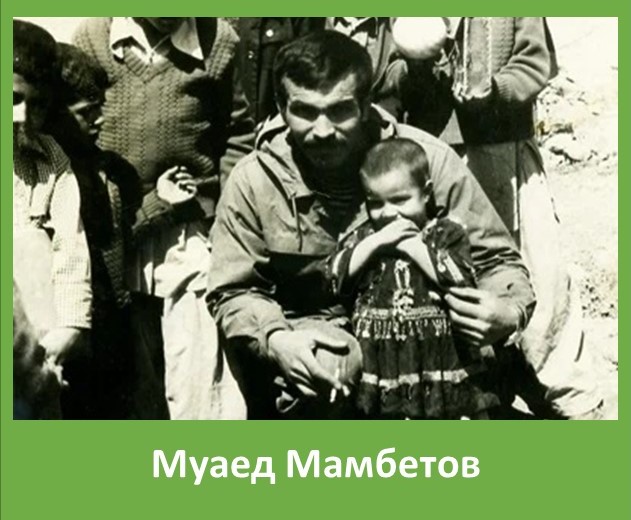

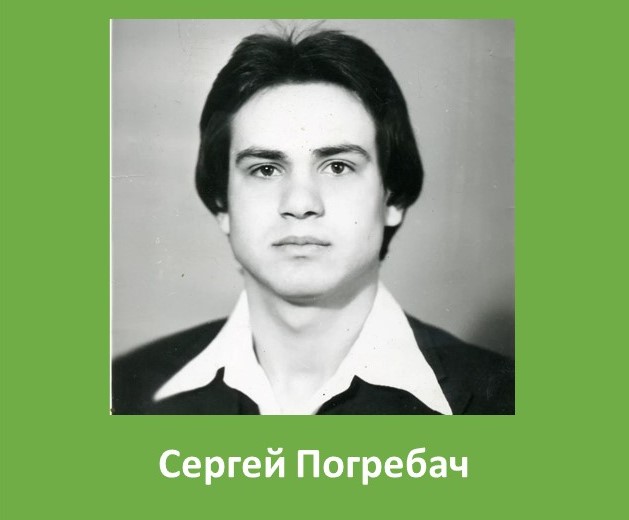

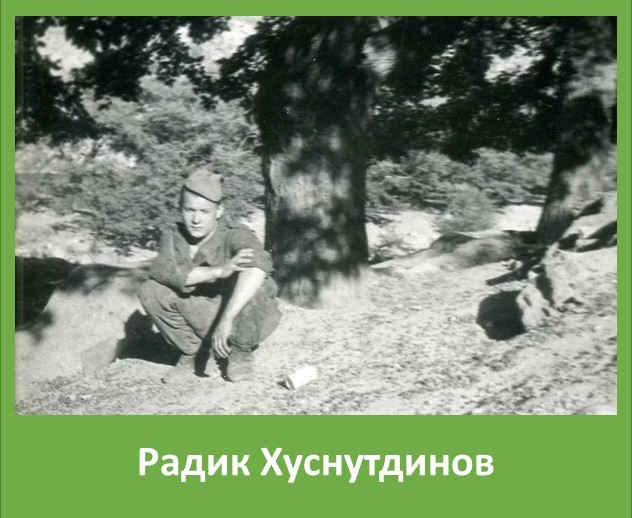

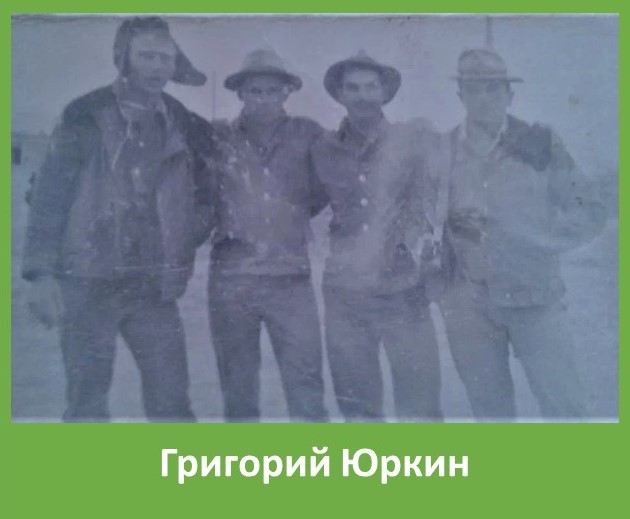

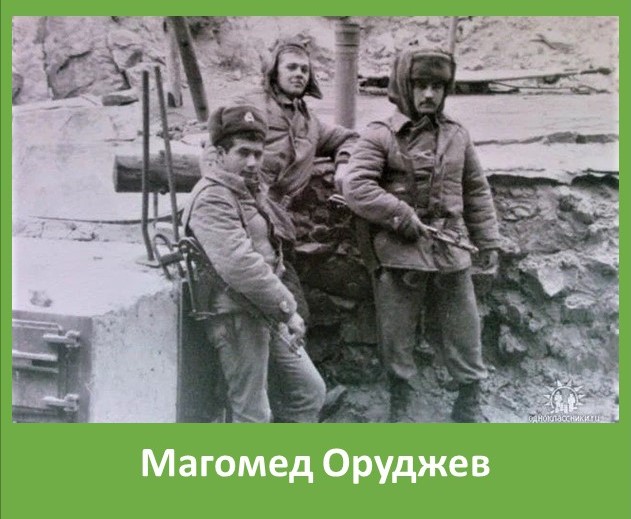

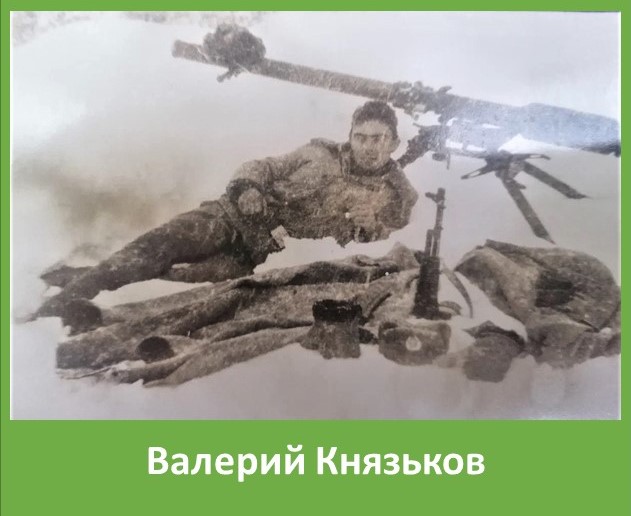

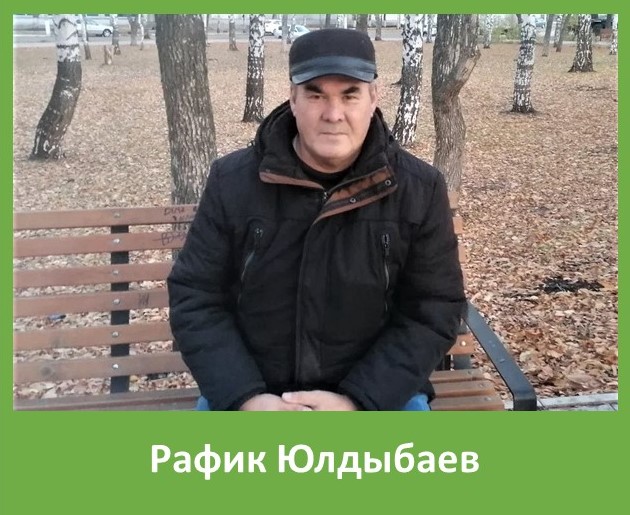

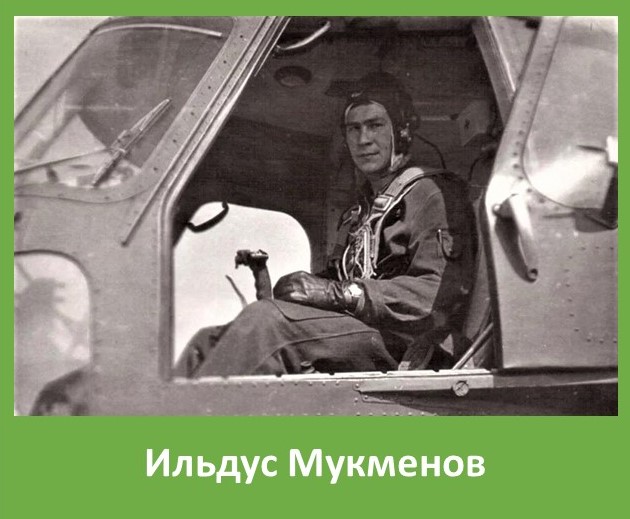

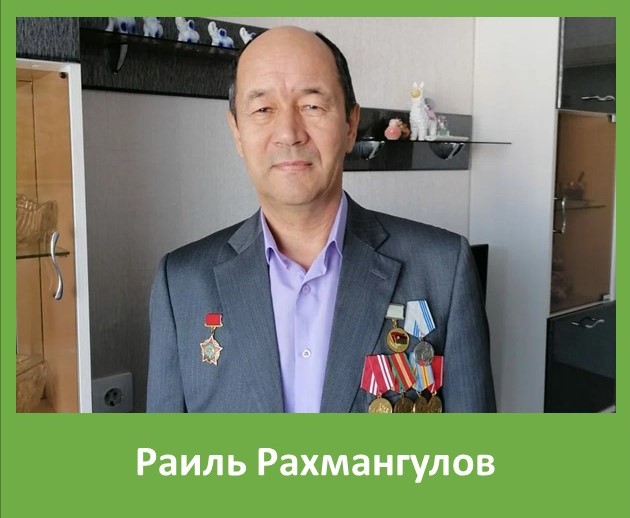

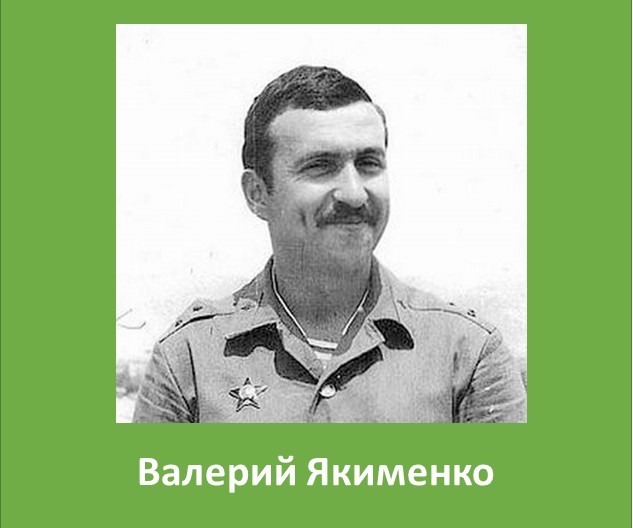

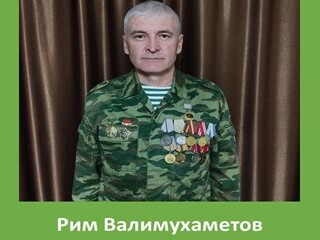

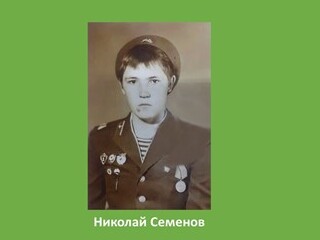

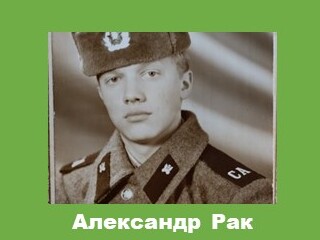

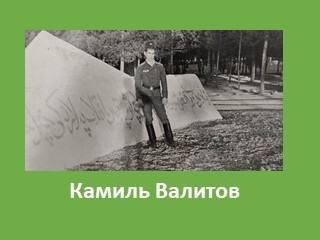

МБУ Архив г.Кумертау совместно с Советом ветеранов города Кумертау, сообществом "Боевое братство", автором В. Мукасеевой подали заявку на участие в конкурсе на грант Президента Российской Федерации с проектом "Афганистан: взгляд спустя годы". В данном проекте-выставке будут опубликованы судьбы кумертаусцев - участников Афганской войны.

Афганистан: взгляд спустя годы (2023-2025)

- Подробности

- Просмотров: 11274